La pérdida de Moebius dejó vasta rotura en el tejido de la música alemana de vanguardia. Ocurrió hace ya un año, en ese 2015 durante el cual despidiéranse también los emblemáticos jazzistas Ornette Coleman y Charlie Haden, así como el compositor de bandas sonoras James Horner.

Dado que un servidor no es tan propenso a redactar esquelas como a festejar el legado de los artistas, ausentes o no, encuéntrome con el ánimo de recomendar algunos de los más arriesgados álbumes producidos por este músico de origen suizo. Es de recibo apreciar su gusto por el trabajo en equipo y su capacidad para rodearse siempre de buenos músicos y amigos. Tanto es así, que sus proyectos más jugosos forman parte, a mi parecer, de su innumerable lista de colaboraciones más que de sus aportaciones en solitario.

1. Cluster: «Zuckerzeit», 1974

Cualquiera que se precie de conocer a Moebius, sabe de su estrecho vínculo con Hans-Joachim Roedelius, una suerte de mecenas del krautrock al tiempo que músico. En un principio, se fraguó Kluster (con K), un proyecto oscuro y casi pionero de la música industrial que contaba con Conrad Schnitzler como tercer miembro. La posterior transformación en dúo supone el cambio ortográfico (Cluster con C) y el inicio de la mayor aventura de sus vidas.

Una de las peculiaridades de esta «edad del azúcar» –pues de tal forma se traduce «Zuckerzeit» del alemán– es que, por vez primera, Moebius y Roedelius no componen los temas de forma colaborativa, sino cada cual por su lado. Gracias a la separación de firmas, es posible discernir con nitidez los rasgos estilísticos de uno y otro, apercibiéndonos de la melancolía de Roedelius en contraste con las texturas irisadas de Moebius.

Cierto es que el álbum supone un punto de inflexión en la todavía joven trayectoria de los artistas. Por primera vez, escuchamos ritmos marcados en lugar de arrolladoras lenguas de sonido, siendo el regusto sutilmente pop de las piezas, amén de su brevedad, un factor que desconcertó a los oyentes deseosos de viajes cósmicos. No en vano, los músicos contaron con uno de los primeros emuladores de batería jamás utilizados.

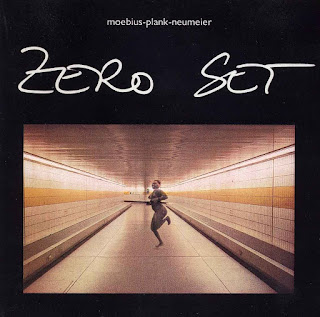

2. Moebius, Plank, Neumeier: «Zero set», 1983

Acabamos de saltar nueve años en el tiempo, a la Alemania del tecno y la música industrial. No hace mucho que Conny Plank ha concluido la producción de los álbumes más exitosos de Ultravox, de manera que los bajos sintéticos de «Zero Set» bien podrían recordarnos a los de «Vienna» o «Rage In Eden». Mas hete aquí que el contexto en que se desarrollan es asaz distinto.

La responsabilidad percusiva de Mani Neumeier parece ser el único –y estrecho– lazo con el rock, en tanto que el resto de instrumentación, compuesta mayoritariamente por sintetizadores y secuenciadores, se aboca a un delirio muy calculado. Los sonidos inquietantes, pese a hallarse siempre presentes, se economizan y reiteran para guardar la estética minimalista.

Algunos de los más memorables momentos del trabajo podrían encontrarse en «Recall», una pieza donde escuchamos un canto tribal procedente de algún tipo de biblioteca sonora. Los datos ofrecidos al respecto son muy parcos, pues en la carpeta sólo consta un intrigante «vocal: Deuka, Sudan». Al menos, conocemos su país de origen.

3. Moebius + Tietchens: «Moebius + Tietchens», 2012

Considérome afortunado por haber asistido a la actuación que ambos músicos ofrecieron en Madrid para presentar su trabajo. El singular concierto, durante el cual artistas y público se encontraron a la misma altura en ausencia de escenario, dispone de su propia crónica en este blog.

Es en pleno siglo XXI cuando Asmus Tietchens y Dieter Moebius logran, por fin, unir sus fuerzas después de treinta años de conversaciones. Pese a que sus autores son amigos desde antiguo, no se percibe en este álbum una pizca siquiera de nostalgia. La aspereza de los cortes y el uso de glitches o errores digitales, evidencian el afán por mantenerse siempre en primera línea de actualidad, desafiando el cliché del artista que se relaja con los años y se contenta con mirar atrás, a aquellos tiempos que fueron mejores.

Sin duda, quedan en el tintero innumerables creaciones no menos interesantes que las aquí reseñadas. Las colaboraciones de Cluster con Brian Eno, los trabajos de Harmonia o ese álbum maravilloso de nombre «Sowiesoso», firmado también por Cluster, son algunos de los ejemplos con los que lamento no extenderme.

Por mi parte, quede de esta guisa festejado mi afecto por Dieter Moebius, un artista que sentíase insultado por la etiqueta krautrock. Inventada por cierto sector chovinista de la crítica británica, viene a significar algo así como rock palurdo, un vocablo tan despreciativo como pudieran serlo pop franchute o rock catalanufo. Afortunadamente, he inventado estas denominaciones al efecto y no ocupan lugar en la prensa seria.

En contestación a tal etiqueta, que otros coetáneos han asimilado como despojada de su sentido peyorativo, definíase Moebius como un músico experimental y rehusaba cualquier otra calificación. Música experimental. ¿Por qué darle más vueltas?